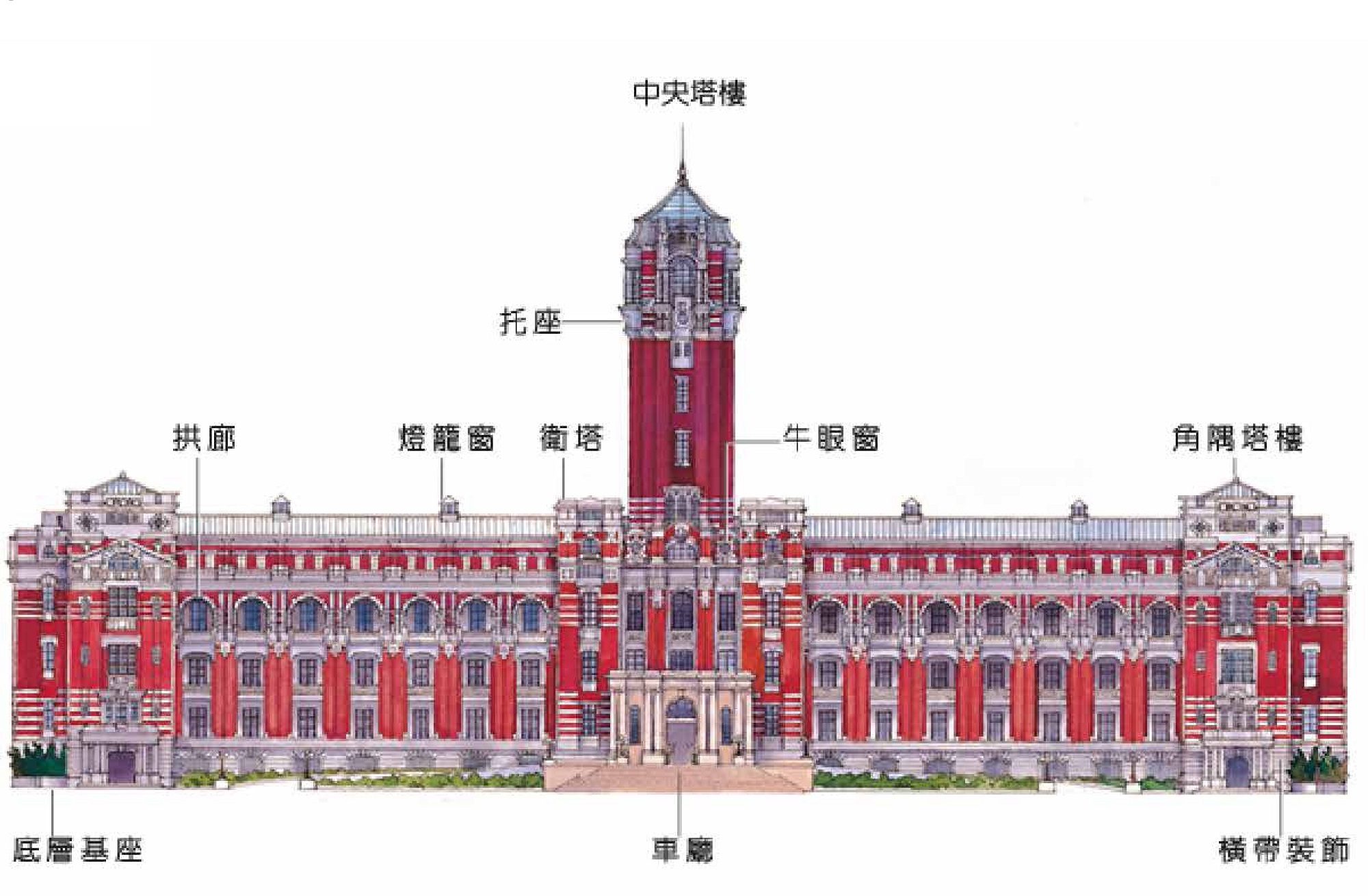

建築樣式與構造

總統府建築風格屬後期文藝復興式,受英國建築家Norman Shaw的影響,又稱辰野式樣,立面充滿古典樣式的建築語彙,包括柱列、山牆、圓拱窗、牛眼窗、托座、羅馬柱式、複柱等。柱頭為簡潔多立克柱式,牆身及柱身多飾橫帶,外觀極為華麗。中央塔樓高約六十公尺,關係比例呈現接近金字塔形;中央塔樓及主體均為鋼筋混凝土構造,外牆貼紅色面磚及搭配灰泥作簡潔雕飾,充分塑造出典雅莊嚴的氣勢。立面上底層為臺基,三樓為弧形拱,四樓為半圓拱,並有複柱。除了北側外,二至四樓設計有陽臺,五樓則為退縮露臺。

總督府平面為「日」字形,雖有象徵日人統治之說,但實際上這是最佳的耐震平面,再加上一至五樓設計有八角形封閉式盒狀構造,更有助整體結構的穩固及耐震。此外東、南、西三側設有陽臺空間,北側可能因日照採光的考量而未設計陽臺,故實際上總統府並非是一個完全對稱的平面。

空間構成

總督府廳舍建築的水平動線以環繞兩中庭的走廊為主,垂直動線則分為貫穿各樓層的直通樓梯、昇降機與具儀典性質的大型樓梯兩類。前者分布於平面四個角隅與正大門與西大門,皆配置有一直通樓梯與昇降機。而具儀典性質的樓梯為位於敞廳的T型樓梯,可通往三樓的中央迴廊,連接至大禮堂。

日本時代總督府廳舍內,儀典式空間或高等官辦公空間都安排至日字形平面的中軸上,其餘四周是一般事務性辦公空間。地面層為附屬及服務性空間,二至五層以事務性空間為主,而一般辦公空間講求實用,並無過度華麗裝飾,僅在中軸儀典性空間充滿華麗威權的空間感。

建築特色

總統府現況(總統府提供)

總統府現況(總統府提供)

角隅塔樓

位於平面四個轉角處,在立面上作為端景收尾,與中央塔樓形成對稱穩重三角形,在造型及細部裝飾上與中央塔及衛塔相呼應。

角隅塔樓

牛眼窗

位於中央部及角隅部之牆上的圓形高窗,形似牛眼而得名。此處特別以拱心石(Keystone)排列成車輪狀來增加變化。

牛眼窗

托座

成對的漩渦狀裝飾,彷彿撐起上方的對柱。從牆體延伸磚石結構,以承挑上面構造,加入豐富泥塑雕飾。

托座

西大門

西大門為廳舍背向的正式入口,大門的前方為愛奧尼克式的柱廊,過了大門為小玄關,緊接是以大理石為主要建材的寬敞梯廳,與內部的迴廊直接相接。

西大門

車廳(車寄)

為總統府建築之主要入口門廳,原周圍環繞愛奧尼克(Ionic)柱式,屬繁複華麗的巴洛克樣式(Baroque),屋頂為半圓形穹頂,二次大戰遭盟軍轟炸毀損,光復後修建改為平頂,其樣式簡化甚多。車輛可由車道行駛至此,進入正大門後即為前廳,前廳與敞廳相連。

車廳(車寄)

八角亭

總督府時規劃為吸煙室,面對中庭突出之四角隅,據聞此乃當時評審設計的委員中村達太郎認為此有耐震作用,而使之保留。

八角亭

燈籠窗

總統府燈籠窗的外觀,其屋頂原為半圓穹頂,後改為四披水的銅皮屋頂,牆身四面則為百葉窗的形式,基座為梯形的木作雨淋板,有其自身小屋頂,具有通風功能,外觀有裝飾效果。

燈籠窗

迴廊

迴廊環繞建築四周,為辦公室與各空間彼此的聯絡通道,並具隔熱、防暑的作用。

迴廊

大禮堂

大禮堂在日本時代稱為會議室,是重要事務會議舉行的場所。空間為長形的矩形大跨距空間,天花裝修成一平緩的曲面,天花面上有極精緻華麗的通氣孔,兩側各有兩道門為出入口,上方開半圓拱窗。原先設計有古典柱式支撐,腰壁貼有大理石,壁面裝修上方為壁布裝飾,其地坪則為深淺斜交的石板地坪鋪面。

大禮堂

敞廳

敞廳原本是相當華麗、莊嚴的巴洛克風格裝飾空間,但經二次大戰的戰火摧殘修建後,不僅原先的華麗景象不復存在,且許多精緻的裝飾逐漸鬆脫破壞,地坪樓板嚴重破壞,於民國67(1978)年再度大整修成今日所見較為簡潔風貌。

國父銅像

敞廳

衛塔

總督府廳舍建築主入口及其兩側均較主建築為高,形成中央部及左右衛塔,用以強化入口形象,並烘托出中央塔之雄偉,部分衛塔曾於二次世界大戰時遭盟軍轟炸,修護後將原為半圓形穹頂改為平頂。

衛塔

中央塔樓

總統府廳舍建築中央塔樓達六十公尺高,可俯瞰整個臺北市街,堪稱日本時代全臺最高的建築物。原先設計為六層高,但為了突顯統治者的權威,故將高度再提高至11層。塔頂由下而上巧妙地由四面轉為八面,並加以造型簡潔的立體柱式。

中央塔樓

拱廊

二至四樓設置拱廊,二樓為平拱,三樓採弧形拱,四樓為半圓形拱,並配合簡潔的立體柱形式的複柱,使立面呈現凹凸變化的韻律效果,破除龐大量體的笨重感。

拱廊

紅白相間的橫帶裝飾

利用紅色面磚及灰白洗石子,排列組合為紅白相間的橫向裝飾帶,增加立面活潑效果。

紅白相間的橫帶裝飾

底層基座

以洗石子模仿粗糙石塊,將一樓外牆作成建築物的台基一般,並以水平溝縫增加其穩定感。

底層基座

建築之美

建築之美