新聞與活動

總統府新聞

總統府新聞

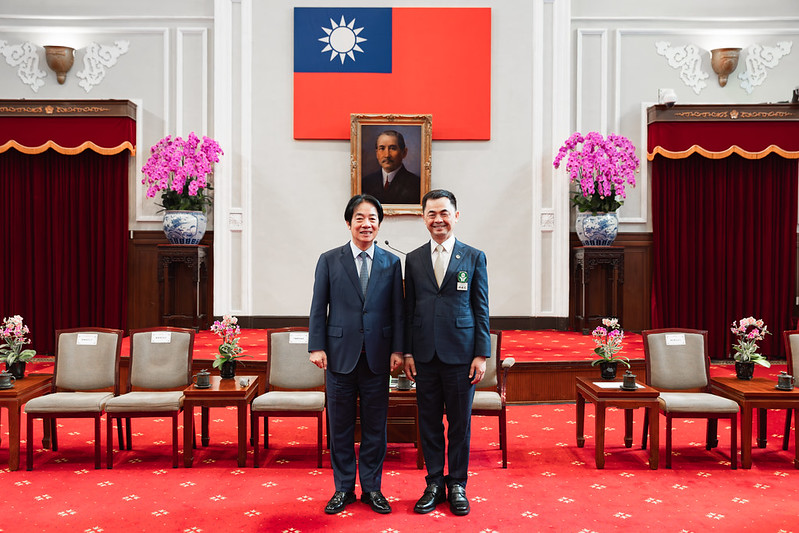

賴清德副總統今(18)日上午出席「2022台灣人工智慧年會」,肯定台灣人工智慧學校培育AI技術人才及累積產業AI應用案例,對臺灣人工智慧發展貢獻良多。並指出,臺灣在推動人工智慧的過程中,也必須要注意符合倫理的規範、民主原則以及包容的精神。他認為,科技、人工智慧就是機會之窗,解決之道就是人才培育,唯有政府與民間共同努力,往智慧國家邁進的方向才有可能成功。

副總統致詞時表示,很榮幸受邀出席台灣人工智慧學校所舉辦的「台灣人工智慧年會」活動,這是他第3次來參加,能以榮譽校友的身分與大家共聚一堂,一起關心台灣人工智慧的發展,他感到很高興,同時也代表蔡總統祝福活動圓滿成功,成果豐碩,不僅造福臺灣,也可以嘉惠國際。

副總統指出,台灣人工智慧學校從2018年成立之後,迄已培育約1萬名校友;學校成立之初就與經濟部合作推動「經濟部 AI 技術人才專班」;今年也與行政院人事行政總處公務人力發展學院合辦課程,幫助各層級公務人員接受人工智慧的訓練。此外,也應產業界要求,開設包括金融、醫療等各領域課程,以及AI碳中和專班;孔祥重校長也在北、中、南與三所大學合作開設AI加速器課程,期盼協助臺灣發展高性能AI晶片,增進臺灣人工智慧的競爭力。

副總統提到,他在擔任行政院長期間,已核定通過「台灣AI行動計畫」,內容包括人才培育、建立高階運算、資料資源的獲得、鬆綁法令、布局人工智慧軟硬體前瞻研發,以及用人工智慧協助創新創業等。「台灣AI行動計畫」執行迄今,已培育超過4,000名研究人才。在鬆綁法令方面,我們也通過《無人載具科技創新實驗條例》,至今已核准13案上路實驗。經濟部與相關部會也和臺灣37家產業公協會合作組成AI化專家服務團,將人工智慧導入全臺灣1,200多家企業。

副總統認為,人工智慧固然給社會帶來很大的幫助,但有可能帶來負面效應,因此臺灣在推動人工智慧的過程中,也必須要注意幾個層面。第一,應符合倫理的規範,避免人工智慧的發展侵犯隱私權或傷害個人,造成社會制度的破壞。第二,應符合民主原則,不論是個人、團體、企業或組織,都有權利、都能公平性地取得人工智慧。第三,要有包容的精神,人工智慧的發展,有可能造成社會的貧富差距,因此要用政府及民間的力量,讓弱勢民眾也可以因為人工智慧的發展而得到幫助,讓社會和諧發展。

副總統認為,在地緣政治變化之下,產業供應鏈重組的過程當中,臺灣與其他國家同樣面臨挑戰,但他聽到更多的是臺灣的機會。他認為,科技、人工智慧就是機會之窗,解決之道就是人才培育,唯有政府與民間共同努力,往智慧國家邁進的方向才有可能成功。

包括數位發展部次長葉寧、國科會副主委林敏聰及台灣人工智慧學校基金會副董事長魏啟林等均出席是項活動。